Par : Arthur Corentin

Introduction

Afin de célébrer les 20 ans de la revue Ocean Science de l’European Geophysical Union (EGU), Rainer Feistel, un théoricien en thermodynamique, a publié en octobre 2024 un article intitulé : Le TEOS-10 et la pertinence climatique des interactions océan-atmosphère. Le TEOS-10 est un recueil de formules basées sur les fonctions de Gibbs, qui sont la base de la thermodynamique. Il permet de calculer et d’utiliser les propriétés thermodynamiques de l’eau de mer. Ces formules sont ensuite utilisées pour modéliser l’océan et les échanges océan-atmosphère. Avant 2010, ces propriétés étaient calculées à l’aide de relations empiriques dont la plupart n’avaient pas de lien direct avec les concepts de la thermodynamique. En permettant un calcul exact de l’entropie, de l’enthalpie, de l’énergie interne de l’eau de mer ou des flux de chaleur, la mise en place du TEOS-10 a donc été une grande avancée dont Reiner Feistel a été le principal artisan.

Dans son article de 2024 il a voulu mettre en avant ce que permettent de faire les formulations du TEOS-10, en s’emparant de la question du réchauffement océanique inattendu des années 2022 à 2024, et en y appliquant des raisonnements allant à l’encontre des papiers réchauffistes parus sur le sujet. On y apprend donc des choses intéressantes, que je vais essayer de vous résumer, en traduisant aussi fidèlement que possible, les phrases clés qu’il a écrites.

1. La chaleur stockée dans les 2000 premiers mètres de l’océan a augmenté de 15 ZJ en 2023 comparé à 2022

Selon lui, les données montrent que la chaleur stockée dans les 2000 premiers mètres de l’océan a augmenté de 15 ZJ en 2023 comparé à 2022. En divisant cette valeur par la surface des océans et sur une année, cela donne 1,3 W.m-2. Ce pic de réchauffement, excède les prédictions des modèles climatiques, et il n’est pas réparti uniformément sur la planète comme le suggèrent « naïvement » les publications basées sur l’augmentation des concentrations atmosphériques en CO2. Il semble plutôt très prononcé dans les ceintures australes nuageuses et boréales soumises aux vents d’Est. Pour lui, le Soleil est donc la seule source de chaleur disponible de puissance suffisante qui peut générer ce réchauffement… et on ne s’attend pas à ce qu’elle augmente soudainement avec l’impact de l’Homme.

Les modèles ne parviennent pas à fournir autant de chaleur à l’océan que ce qui a été observé, et ils souffrent d’un problème de clôture de leur budget thermique.

La chaleur latente est la quantité de chaleur qui doit être communiquée à un corps dans un état donné, afin qu’il change d’état sans changer sa température, selon le célèbre physicien Maxwell. Sur la quantité croissante de vapeur d’eau contenue dans la troposphère mondiale, 85 % proviennent de l’évaporation des océans. Correspondant à une évaporation annuelle de 1 200 mm, le flux de chaleur latente associé d’environ 95 W.m-2 de surface océanique représente l’apport d’énergie le plus important pour la dynamique atmosphérique et en même temps le processus de refroidissement le plus important de la mer. Des publications antérieures montrent, qu’une augmentation mineure de 0,2 % de l’Humidité Relative peut déjà suffire à réchauffer l’océan des 1,3 W.m-2 observés, et on ne sait toujours pas dans quelle mesure des changements mineurs dans l’humidité relative marine, passés inaperçus, peuvent être à l’origine du récent réchauffement des océans.

S’ajoute à cela, que l’incertitude de mesure du flux de chaleur latente par rapport à l’incertitude de l’observation de l’humidité relative en surface s’avère nettement plus importante que le réchauffement observé de 1,3 W m-2. Par conséquent, ce réchauffement (de 2023) non prévu peut ou non être causé par une augmentation mineure de l’humidité relative qui a été ignorée jusqu’à présent.

Et les nuages dans tout ça ? Ils relâchent la chaleur latente que la vapeur d’eau venant de l’océan a transportée, et ils interfèrent aussi de façon substantielle dans l’équilibre radiatif global, en rafraichissant la surface en réfléchissant les rayonnements de courte longueur d’onde et en la réchauffant en renvoyant les rayonnements thermiques de grande longueur d’onde. Au cours du réchauffement global, il a été observé que la nébulosité (ou ennuagement) montre une tendance systématique à la diminution. Mais, l’effet de l’augmentation des températures de surface au cours des dernières décennies, s’est avéré mineur par rapport à celui causé par l’incertitude relative à la connaissance de l’humidité relative.

2. Fugacité relative et taux d’évaporation

Le cycle global de l’eau et les échanges d’eau douce entre l’atmosphère et l’océan sont mal compris. Plusieurs climatologues ont argumenté le fait qu’avec le réchauffement climatique, l’évaporation marine allait s’amplifier ou s’intensifier. Le réchauffement des océans actuellement observé au taux d’environ 1 W.m-2 ne confirme pas les hypothèses d’un cycle hydrologique renforcé avec le refroidissement de la chaleur latente qui en découle, mais suggère plutôt une légère réduction de l’évaporation… et on peut alternativement parler d’un temps de résidence de la vapeur d’eau dans la troposphère qui augmente avec l’augmentation de la température.

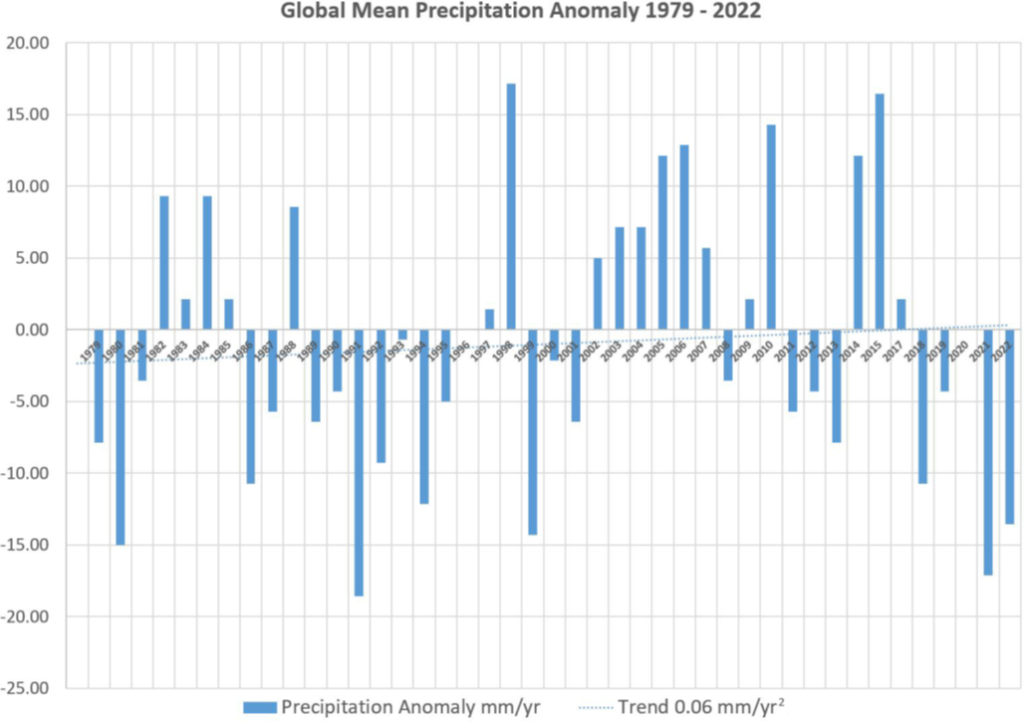

Entre 1979 et 2022, les précipitations mondiales moyennes annuelles ont fluctué d’environ ± 10 mm par an, notamment en raison des épisodes La Niña, mais elles ne présentent pas de tendance significative à long terme. La tendance mineure de 0,06 mm/an que l’on voit dans les données, n’a pas de signification statistique.

La fugacité décrit l’écart de comportement d’un corps réel, pur ou en mélange, par rapport au même corps à l’état de gaz parfait pur. L’humidité à la surface de l’océan s’exprime par la fugacité relative qui se défini par le rapport entre la fugacité de la vapeur d’eau en air humide et la fugacité à saturation. La fugacité relative (FR) est proportionnelle à l’humidité relative (HR) : FR ≈ 0,8.HR.

Comme le taux d’évaporation dépend seulement du vent et la fugacité relative, on peut conclure que le taux d’évaporation global moyen n’a pas non plus de tendance climatique significative. De ce fait, tant que l’émission de chaleur latente est la principale force motrice de la dynamique marine troposphérique, sans augmentation de cette émission, les vitesses de vent moyennes ne sont pas sensées augmenter. « La chaleur latente est le principal carburant qui alimente les ouragans, les orages et les épisodes normaux de mauvais temps ».

3. Nébulosité et réchauffement de l’océan.

« La rétroaction des nuages sur le climat représente la plus grande incertitude dans notre capacité à comprendre la sensibilité de la planète au forçage radiatif » selon Gettelman et Sherwood, (2016).

En moyenne sur le long terme, la nébulosité est particulièrement forte dans les ceintures de basse pression de la circulation troposphérique globale, là où l’air monte et où son humidité se condense. À l’exception de la zone équatoriale, ces configurations spatiales de la nébulosité sont visiblement en corrélation avec celles du réchauffement récent des océans.

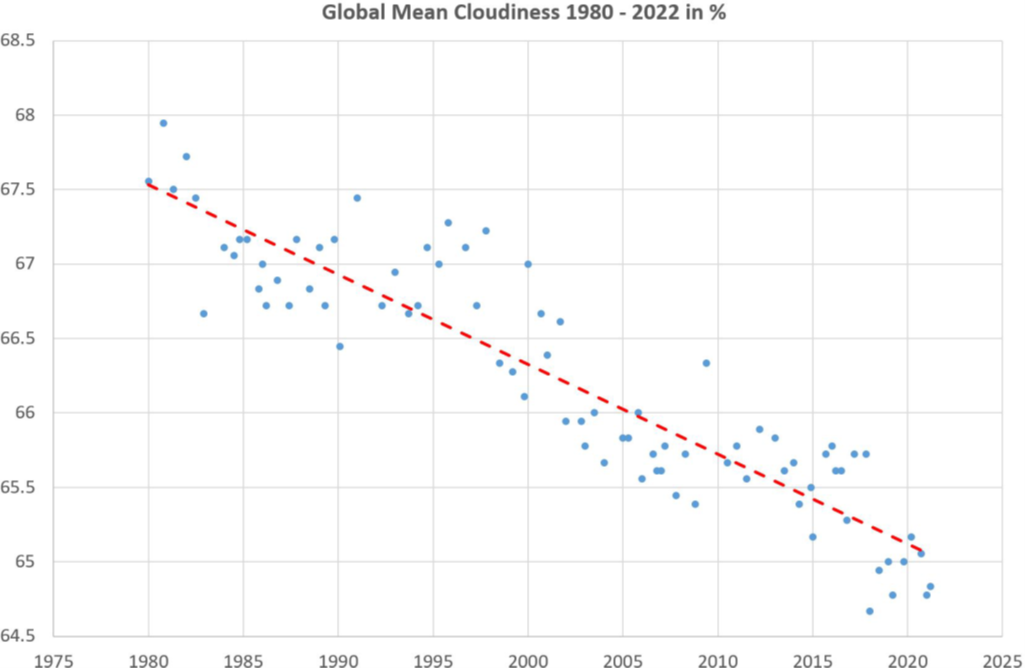

La fraction de la surface mondiale couverte par les nuages a systématiquement diminué d’environ 6 % par siècle (voir figure 2), passant de 67,5 % en 1980 à 65 % en 2022 (Foster et al., 2023 ; Phillips et Foster, 2023)… mais ces valeurs sont fortement fluctuantes selon la façon dont les nuages sont définis, et selon les techniques de mesure employées.

En supposant que cette diminution se produise de la même manière au-dessus de la terre et de la mer, on s’attend à ce que l’océan reçoive de plus en plus de rayonnement solaire : c’est l’effet appelé effet du rayonnement courte longueurs d’onde des nuages (SW CRE).

En revanche, les nuages sont opaques au rayonnement thermique océanique ascendant et émettent eux-mêmes un rayonnement infrarouge descendant. Ce phénomène est connu sous le nom d’effet radiatif des nuages à ondes longues (LW CRE).

Les modèles radiatifs montrent qu’en moyenne ces deux effets se compensent à – 1 mW m-2 /an. Cependant, des investigations plus détaillées peuvent révéler des résultats plus rigoureux pour l’océan, que cette image simplificatrice.

Qu’en est-il des Cumulus qui se forment durant les convections diurnes par remontée isentropique de parcelles d’air humide de la surface de l’océan jusqu’au niveau de condensation qui se situe le plus souvent entre 200 et 500 m ? Le calcul d’un indice appelé β constitué du rapport entre la variation du niveau de condensation et la température de surface de l’océan montre que le rayonnement thermique descendant de la base des Cumulus ne suit pas le rythme du rayonnement océanique montant. De ce fait, la rétroaction climatique des cumulus est négative et empêche le réchauffement de l’océan. Ces nuages ne peuvent donc pas procurer d’explication physique au réchauffement océanique qui est observé.

« Les rétroactions des nuages bas sont également une cause majeure d’incertitude dans les prévisions climatiques futures, car même de petits changements dans la couverture et l’épaisseur des nuages ont un impact majeur sur le bilan radiatif » (Wood, 2012 : p. 2373). Généralement, le type de nuage le plus fréquent est le stratocumulus. Les stratocumulus forment une couverture nuageuse importante (environ 20 %) dans les bandes de vent d’ouest boréales et australes (Wood, 2012 : Fig. 4a) où l’océan se réchauffe fortement. « Seuls de petits changements dans la couverture et l’épaisseur des stratocumulus sont nécessaires pour produire un effet radiatif comparable à ceux associés à l’augmentation des gaz à effet de serre » (Wood, 2012 : p. 2374). Le bilan radiatif net de ces nuages est contrôlé par des facteurs influençant leur forçage des courtes longueurs d’onde, comme l’albédo et la couverture nageuse.

En supposant que l’effet des longueurs d’onde courtes des stratocumulus sur le bilan radiatif de l’océan l’emporte de loin sur leurs effets sur les ondes longues, alors, l’effet de réchauffement des ondes courtes dû à la diminution de la nébulosité peut dominer le refroidissement des ondes longues. Cela pourrait faire des stratocumulus un candidat potentiel à l’origine du réchauffement récent de l’océan.

Dans le cycle diurne, les courtes longueurs d’ondes ont un impact dans la journée seulement, alors que l’effet des grandes longueurs d’onde est présent 24 heures sur 24. De ce fait, Luo et al. ont montré en 2024 que la nébulosité de basse altitude a une tendance asymétrique jour-nuit, ce qui renforce le réchauffement de l’océan.

Conclusion.

A l’heure où cette publication est écrite, il n’est pas évident d’expliquer pourquoi et comment le réchauffement de l’océan s’intensifie, ni quand et comment l’énorme quantité de chaleur que cela représente pourrait être transféré à l’atmosphère. La diminution systématique de la nébulosité peut jouer un rôle important dans ce processus, mais les détails théoriques des raisons et des causes sont inconnus.

L’humidité relative de la surface océanique est une « vanne de contrôle » importante et plutôt sensible pour l’alimentation de la troposphère en chaleur latente. Cependant, l’hypothèse courante qui est faite d’une humidité relative constante durant le changement climatique, manque d’explication rigoureuse et laisse ouverte la question de sa tendance possible au-delà de son insuffisant et haut niveau d’incertitude de mesure.

Référence :

TEOS-10 and the climatic relevance of ocean–atmosphere interaction

Rainer Feistel (Department of Physical Oceanography and Instrumentation, Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW)), 18119 Warnemünde, Germany

https://os.copernicus.org/articles/20/1367/2024/os-20-1367-2024.pdf

Il est curieux que la baisse de l’albédo terrestre confirmée par les mesures satellitaires et par la réflexion de la lumière terrestre sur la surface lunaire ne soit pas évoquée.

Cette baisse de l’albédo est maintenant très majoritairement attribuée à une diminution globale de la couverture nuageuse terrestre.

Cela implique que l’intensité de la lumière solaire qui peut atteindre la surface terrestre est en augmentation.

Or seule la lumière solaire et en particulier la parti bleue et UV du spectre peut expliquer un réchauffement océanique en profondeur; les courtes longueurs d’ondes pouvant pénétrer dans l’eau suffisamment profondément.

L’activité solaire est importante depuis plusieurs années or pendant une forte activité solaire, si le flux solaire ne varie que très peu en intensité (constante solaire peu affectée), son spectre se déplace vers le bleue et l’UV.

De plus, il est difficile en constatant la baisse de la couverture nuageuse terrestre de ne pas penser à la théorie de Svensmark et du lien qu’il a pu établir entre formation des nuages et activité solaire via les particules cosmiques.

Plus l’activité solaire et donc plus les vents solaires sont importants et plus la terre est protégée du rayonnement cosmique dont les particules semblent jouer le rôle de germes dans les formations nuageuses. Cette théorie a fait l’objet du programme CLOUD au CERN mais curieusement les résultats de ce programme de recherche n’ont pas eu l’écho qu’il méritait.

Notons enfin qu’il existe un lien parfaitement reconnu entre le petit âge glaciaire (minimum de Maunder) et une activité solaire constatée comme très faible durant cette période (nombre de taches solaires observées très bas). Or à ma connaissance, c’est le seul lien scientifique crédible que l’on peut mettre en avant pour expliquer cette période particulièrement froide et proche de notre époque.

Si la théorie de Svenmark se confirme, elle devrait effectivement se traduire par un renforcement de la couverture nuageuse terrestre et donc par un refroidissement général dont la cause proviendrait donc de la très faible activité solaire parfaitement documentée pendant toute cette période allant en gros de 1640 à 1720.

Remarquons enfin que pour la période actuelle, l’accroissement du flux solaire constaté entre 2000 et 2025, et lié à la baisse de la couverture nuageuse, est de l’ordre de 0,8Wm-2 par décades, soit une augmentation totale d’environ 2Wm-2 depuis l’année 2000 avec un pic marqué en 2023-2024.

Ces valeurs de flux solaire en hausse sont tout à fait compatibles avec les augmentations des températures océaniques constatées.

Serge Valette, merci pour votre commentaire.

Oserais-je ajouter que l’échauffement des océans entraîne le dégazage de CO2 que l’on observe au laboratoire de Mauna Loa.

De plus, puisque vous citez le minimum de Maunder, il est prévu (par exemple par la NOAA) un nouveau minimum, en terme de taches solaires, après l’actuel cycle 25.

« » » » » »De plus, puisque vous citez le minimum de Maunder, il est prévu (par exemple par la NOAA) un nouveau minimum, en terme de taches solaires, après l’actuel cycle 25. » » » » »

Zagros , vous confondez des cycles d’un demi millénaire avec les cycles Nino Nina ?

F Sommer

Vous dites : « Zagros , vous confondez des cycles d’un demi millénaire avec …»

Apprenez qu’il existe des cycles solaires de 11 ans, 90 ans, 200 ans, etc. et qui, en se combinant, aboutissent à des optimums et à des minimums plus significatifs que l’épisode de réchauffement actuel. Mais visiblement, cela échappe à beaucoup.

Au delà de ça, j’aimerais que vous cessiez de lever la patte arrière à chacun de mes commentaires. Faites plutôt des commentaires sur les articles, si du moins vous en êtes capable.

@Zagros

Je pense que vous ne m’apprendriez rien concernant la climatologie , la paleoclimatologie ou la météorologie

Sinon , je n’ai pas besoin de lever la patte arrière pour vous pisser dessus ; par contre , vous avez dû lire ces deux articles

Réchauffement inattendu des océans : que dit la thermodynamique ?

Paradoxe climatique : la baisse mystérieuse de l’évaporation des océans

Mais tant que vous y êtes faites un consensus avec

Arthur Corentin et r Brice Louvet

pour nous expliquer cela

Bonjour

Dans le début de la décennie 2010 Jean Jouzel, alors membre du Giec avouait qu’on ne savait modéliser l’action de la vapeur d’eau, dans les le cadre des travaux de recherche sur l’effet de serre. Qu’en est -il à ce jour ?

Je ne suis pas scientifique de formation mais le climat et ses évolutions sont un de mes centres d’intérêts depuis de nombreuses années.

D’avance merci

Bonjour,

commencez par visionner la dernière conférence d’une heure au Collège de France.

Elle est contestable sur certains points en haut de la troposphère, mais c’est un bon début.

le 11 aout 1999 vers 13 h j’etais à Mazagran dans les Ardennes francaises pour assister a l’eclipse totale du soleil par la Lune. Au debut de ce phenomene qui a duré environ 2 heures, la temperature etait de 19 degres, a la fin elle etait de 13 degres. nous avons dejeuné sur place (1 h~). a notre depart la temperature etait de 16 degres. tout est dit sur l’influence du soleil. Question: il y a t il une influence des eclipses sur la temperature terrestre (latitute , durée, frequence % ocean /terre) et chemin parcouru

Biden avait commencé à inciter l’armée américaine à décarboner les énergies avec lesquelles elle fonctionne. Passe encore pour les porte avions nucléaires, mais les avions, les frégates, les ravitailleurs et toutes sortes de véhicules, chars d’assaut, camions, transports de troupes, etc…

Un général en retraite avait ironisé en expliquant qu’il faudrait avant toutes choses prévoir d’installer de nombreuses bornes de recharge sur tous les théâtres d’opérations où le gouvernement des Etats Unis envisageait d’intervenir militairement…

Bonjour

Vous dîtes » Au cours du réchauffement global, il a été observé que la nébulosité (ou ennuagement) montre une tendance systématique à la diminution. » Comment est-ce possible qu’il y ait moins de nuages alors que le réchauffement doit accélérer l’évaporation ? Il devrait y avoir plus de nuages , ce qui augmente l’albédo et donc empêche l’emballement du système non ?