Henri VORON (Ingénieur agronome, Ingénieur en chef honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts).

Que dit la loi « ZAN »

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, comprend huit titres et 305 articles. Les principes de Zéro Artificialisation Nette sont notamment concentrés dans le titre IV « Se Loger », au chapitre III, « Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme ».

Dans la section 1, à l’Article 191, la loi précise :

« Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date »

2°) Les conséquences concrètes

Toute extension urbaine par grignotage de terres agricoles ou « naturelles » est interdite à partir de 2050. En attendant cette échéance, et selon un rythme décennal, l’artificialisation ne doit concerner que la moitié de celle observée pendant les dix années précédentes. Toutes les communes de France seront tenues de se développer uniquement par démolition de l’existant, dans les zones déjà « artificialisées ». Si d’anciens espaces artificialisés sont convertis en espaces verts, on peut mettre ces surfaces au « crédit » du bilan total.

Poser cet objectif au nom de « la lutte contre le dérèglement climatique et pour renforcer la résilience face à ses effets » n’est pas d’une logique très évidente. On ne voit pas bien concrètement comment l’arrêt pur et simple des extensions urbaines pourraient nous sortir du « dérèglement climatique » et nous sortir de ses effets, dont le principal élément incontestable est le réchauffement constaté de 1,5 °C depuis 1850.

3°) Combien de surface « artificialisée » en France à ce jour.

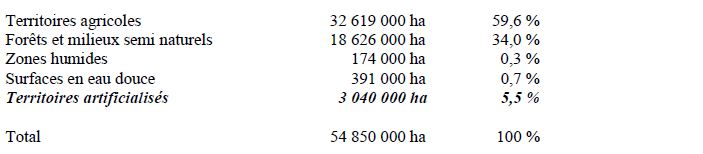

L’observatoire européen « Corine LAND COVER » donne avec précision le chiffre des surfaces artificialisées pour tous les pays d’Europe. Pour la France, on peut en extraire le tableau suivant (valeur 2012)

Dans l’Hexagone, les surfaces artificialisées sont donc de 3 millions d’hectare environ, ce qui représente 5,5 % du territoire national. Ce qui est très peu. Car la densité de population en France est l’une des plus faibles d’Europe. Et qu’elle est le plus grand pays d’Europe, après la Russie.

Ce taux de 5,5 % signifie, en creux, que 94,5 % du pays est couvert de terres agricoles, de forêts et autres milieux naturels. En l’absence de la loi, le passage à 6 %, par exemple, de territoires urbanisés aurait-il une influence significative sur « le dérèglement climatique », et sur la « résilience face à ses effets » ?

Le code de l’urbanisme précise la notion d’artificialisation des sols : « L’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

Cette relation de cause à effet sur les fonctions hydriques et climatiques des sols ne peut pas être prouvée scientifiquement. Nous y reviendrons. La fonction « agronomique » disparait, bien évidemment. Mais la France ne manque pas de sols ayant gardé leur « potentiel » agronomique, à savoir 84 % du territoire national dont 60 % de terres agricoles et 34 % de forêts, comme indiqué dans le tableau précédent.

En attendant, il est assez clair que la mouvance écologique, qui fait « la pluie et le beau temps » aux Parlements français et européen, n’aime pas les villes… Car elles seraient évidemment la source de tous nos maux dont le « dérèglement climatique ». Seule la nature est innocente, donc il convient de ne plus toucher à aucun sol « naturel ». Même si la nature au sens strict n’existe plus en France. Le sol d’un champ de maïs n’est plus vraiment naturel. Ni même une prairie dite « naturelle », car elle est régulièrement fauchée ou pâturée. Ce qui empêche, notamment, la prolifération des ronces et des orties. La « nature » n’est pas toujours bonne.

4°) Le risque d’imperméabilisation des sols

C’est le cœur du procès contre l’extension des villes. La bétonisation empêche l’infiltration « naturelle » des eaux des pluies et serait donc à l’origine d’impacts sur les aquifères et aggraveraient les inondations.

Reste à savoir si un taux de 5 % d’artificialisation suffit à réduire l’ampleur des crues de fréquences rares ; notamment les crues centennales. Qui sont toujours la conséquence d’évènements pluvieux eux-mêmes rares, centennaux en général. Et qui sont toujours localisés sur un bassin versant donné. Pendant la crue de 1910 à Paris, aucune autre ville de France hors du bassin versant de la Seine n’a été touchée. S’agissant de Paris, on peut s’étonner qu’aucune inondation grave n’ait été constatée depuis 115 ans, alors que l’artificialisation de la région parisienne et de tout le bassin versant amont de la Seine (dont la ville de Troyes, par exemple) a probablement doublé sur la période, voire plus.

On peut en dire autant de l’agglomération lyonnaise, violemment frappée à seize ans d’écart en 1840 et 1856 par des crues catastrophiques, avec des centaines de morts pour chacun de ces épisodes, mais qui n’a subi aucune inondation majeure depuis cette dernière date, soit 150 ans environ. Agglomération qui a probablement décuplé sa surface depuis le second Empire.

Une analyse plus fine des zones « artificialisées » montre qu’il reste en leur sein de nombreux espaces parfaitement perméables : espaces verts publics ou privés, cours en terre battue, trottoirs non revêtus, pied des arbres d’alignement, zones d’habitat pavillonnaire avec leurs jardins, cimetières, stades et terrains de foot, terrains de golf, hippodromes, rues localement non pavées, fissures dans le goudron des trottoirs, porosité « en grand » des réseaux d’égouts collectant les eaux pluviales et pouvant stocker beaucoup d’eau, bassins, lacs ou autres plans d’eau naturels ou artificiels, champs captants pour l’eau potable, voies de chemins de fer très perméables dans le ballast, etc. La « bétonisation » est un terme très exagéré qui n’existe nulle part à 100 %.

Par ailleurs, l’infiltration est conditionnée par plusieurs facteurs. Sur les surfaces « artificialisées » en pente, le ruissèlement est toujours supérieur à l’infiltration. Par ailleurs, sur terrains plats, la vitesse d’infiltration, qui dépasse rarement le millimètre par minute est souvent inférieure à l’intensité pluviométrique qui peut atteindre 3 millimètres par minute pour les violents orages.

Enfin et surtout, le sol est souvent saturé, notamment par un premier épisode pluviométrique. En clair sa porosité, de 30 % par exemple sur un mètre de profondeur est saturée d’eau. Le réservoir potentiel du sol est plein et déborde. L’eau se met à stagner en surface. Si un second épisode pluvieux arrive, ce qui est le cas général lors des évènements exceptionnels, l’eau qui tombe sur de l’eau s’ajoute et ne s’infiltre pas plus que sur du béton. C’est l’eau elle-même qui « bétonise » ou « artificialise » le site concerné.

En définitive, il apparait que les grandes villes du monde sont très généralement victimes de graves inondations mais pas leur cause. Provenant des fleuves et rivières situées en amont, et où l’artificialisation n’est pas forcément importante. Qui peut accuser Saint Louis du Missouri ou Nashville au Tennessee d’avoir été responsables de la grande crue de La Nouvelle Orléans en Louisiane le 29 août 2005 ? Les grandes crues du Mississipi font partie de l’histoire de cette ville depuis le temps des Français et même avant. Elles sont dues à l’immensité du bassin versant de ce fleuve et de la position de cette ville dans son delta. Toutes ces crues, bien documentées depuis au moins 200 ans n’ont aucun rapport avec le développement urbain de tout le Middle West.

5°) Les autres impacts « climatiques »

On peut citer l’effet d’ilot de chaleur urbain. Un phénomène réel, qui est assez évident et qui peut aggraver les canicules. Mais ce phénomène n’est pas apparent partout, notamment en zones pavillonnaires. Il dépend de l’accumulation de chaleur diurne dans des masses importantes de béton ou de pierres. Il est fonction de l’orientation des dits bâtiments, de leur densité, de leurs surfaces réfléchissantes ou absorbantes, de leur couleur, et de leur inertie thermique. Tous éléments qui sont ne sont pas directement liés à l’artificialisation.

Par ailleurs les « ilots de chaleur » fonctionnent de la même manière en hiver, mais « à l’envers ». D’importantes économiques de chauffage en hiver sont observées en hiver grâce à cet effet. Liés notamment à la grande inertie thermique des matériaux de construction lourds. Au demeurant, l’isolation contre le froid isole aussi contre le chaud.

L’application de la loi ZAN conduira à loger ou faire travailler plus de monde en villes denses, en ayant recours à des bâtiments de grande hauteur, en béton. Ceci dans le but de moins « artificialiser » de nouveaux espaces. La grande hauteur serait donc plus « écologique » alors qu’elle coute beaucoup plus pour les ascenseurs, pour la sécurité incendie, pour le nettoyage des façades, pour l’isolation sonore, pour les espaces « verts » ou les parcs de stationnement en pied des tours, seuls refuges pour une jeunesse désœuvrée, donc facilement délinquante. L’habitat vertical ne produit pas de lien social. Au demeurant, l’arrêt de la « consommation » de sols « naturels » ne résoudra pas la question du confort thermique des bâtiments existants.

Par ailleurs, les grandes villes tropicales ne se plaignent de rien. Est-on malheureux à Singapour, Abidjan, Dubaï ou Delhi ? Y est-on plus ou moins heureux qu’à Oslo ou Stockholm. Sachant que la température moyenne annuelle entre ces villes, les unes tropicales et les autres nordiques, est de 22 °C ?

La chaleur est bien supportée par les habitants des pays tropicaux, à savoir 50 % de la population mondiale. Homo sapiens est une espèce tropicale, née en Afrique. La sélection darwinienne a supprimé presque toute sa pilosité, qui protège du froid, remplacée par d’abondantes glandes sudoripares, dont l’évaporation rafraichit le corps. Et sa morphologie globale offre un maximum de surface pour ce refroidissement par rapport à sa masse, théoriquement peu couverte de graisses. Sans le feu, maitrisé il y a 400 000 ans environ, et l’invention de vêtements chauds Homo sapiens ne pourrait pas habiter nos pays tempérés et froids.

Pour justifier les méfaits du réchauffement de 1,5 ° observé depuis 1850, il faudrait plaindre les villes tempérées, concernées par la chaleur pendant les mois de juillet et août et non toute l’année. De plus, hors périodes de canicules, définies quand le froid nocturne n’intervient pas ou plus, la fraicheur naturelle revient la nuit, dans les pays tempérés. Il existe des moyens pour rafraichir les appartements et les bureaux. La climatisation est couteuse car elle consomme de précieux kilowattheures. En revanche, la simple ventilation par brasseurs ou autres ventilateurs sur pied est peu couteuse en énergie. Sous un brasseur de plafond au-dessus d’un lit, comme en en trouve en pays chauds, la température ressentie est de 5°C inférieure à la température statique de la pièce.

En définitive, il est clair que les sols, « stricto sensu », n’ont pas d’impact « climatique ». Ils subissent le climat, ce dernier contribuant à les façonner. En revanche on ne voit pas comment ils pourraient agir de manière rétroactive et évidente sur le climat. En revanche, la végétation qui les recouvre influe le climat. Une forêt, par exemple, refroidit l’air pour trois raisons : l’ombre portée sur le sol qui empêche l’accumulation de chaleur dans ce dernier, l’évapotranspiration qui produit du froid, et la photosynthèse qui piège de l’énergie lumineuse pour la transformer en matière végétale, riche en énergie. Mais le sol lui-même, stricto sensu, ne joue aucun rôle dans ce refroidissement lié à la végétation.

6°) La biodiversité

Un mot passe-partout, mis à toute les sauces, pour culpabiliser presque toutes les activités humaines. Un mot ambigu car on ne sait s’il désigne l’abondance d’une espèce animale ou végétale en nombre d’individus, nombre qui serait à la baisse par hypothèse, ou présence et sauvegarde d’espèces menacées. Notamment celles qui sont classées en rouge à savoir en danger critique d’extinction, au catalogue de l’UICN, l’instance internationale chargée de qualifier les menaces pesant sur telle ou telle espèce.

Seul ce dernier point est important pour sauver la biodiversité. Or les champs labourés ou prairies naturelles ou autres espaces non artificialisées bordant nos villes ne comportent aucune espèce végétale menacée. En France, on compte environ 5 000 espèces de phanérogames, c’est-à-dire de plantes « supérieures » par rapport à l’évolution darwinienne. Plantes ayant de vrais fruits et de vraies graines. Ce qui exclut bactéries, lichens, mousses, fougères et champignons. Une centaine d’espèces de phanérogames sont menacées en France, mais elles sont présentes dans des biotopes ou écosystèmes, rares. Zones humides, montagnes, ou autres zones peu accessibles. C’est le cas de certaines orchidées.

S’agissant des animaux, supprimer quelques hectares de sols labourés sur les 20 millions d’hectares actuels ne va pas mettre à mal les populations de lombrics et autres vers de terre, qui forment la biomasse la plus élevée de toutes les biomasses animales, à savoir près de 3 tonnes par hectare. Ni « sauver » la tortue Hermann, menacée, mais pas en danger critique d’extension. Ni l’anguille européenne, qui tarde à revenir dans nos rivières.

7°) Les conséquences économiques et sociales de la loi ZAN.

Elles sont évidentes et ont déjà fait l’objet de critiques.

Sur l’absence de prise en compte de conséquences éventuelles

Une baisse de l’offre foncière et une hausse de la demande de logements entraineront forcément une forte hausse des prix. Le foncier pèse en moyenne pour 20 % du coût d’une opération neuve, et jusqu’à 25 % en Île-de-France. La loi ZAN, par le rationnement du foncier et l’augmentation des coûts, aura bien évidemment une incidence sur l’offre de logements abordables. Elle accroitra la difficulté d’atteindre les objectifs de mixité sociale fixés par la loi SRU. Elle pèsera sur les finances des collectivités territoriales : cela peut se répercuter sur le développement économique du territoire et donc limiter les recettes. Le législateur n’a fait, comme d’habitude (?), aucune étude d’impact avant de légiférer.

Sur l’absence de définition claire

Certains urbanistes reprochent l’approche dualiste qui vise à opposer le monde urbain et rural, dont la périurbanisation illustre pourtant la porosité. Les notions d’artificialisation et de compensation sont vaseuses. Quelle unité de mesure pour les « compensations » internes aux zones déjà artificialisées ? Est-ce que toutes les compensations ont la même valeur et selon quel critère à la fois pertinent et mesurable ?

La compensation ne couvre pas toutes les pertes écologiques : définie comme consistant en « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol », elle se focalise sur les caractéristiques du sol uniquement ; renaturaliser un espace bétonné ne permettra pourtant pas de recouvrer la biodiversité détruite par une opération d’artificialisation concomitante, c’est bien évident.

Sur l’approche méthodologique

Les territoires ayant des résultats en matière d’artificialisation déjà faibles bénéficient d’une marge de manœuvre moins grande que ceux qui ont déjà artificialisé davantage auparavant : l’objectif ZAN se fondant sur les hectares déjà artificialisés précédemment (période de référence : 2011-2021). Cela revient à pénaliser les unités urbaines qui ont peu « artificialisé » dans le passé. Notamment celles de la tristement célèbre « diagonale » du vide à qui il faudrait rendre une nouvelle dynamique économique et sociale, qui nécessitera donc plus d’urbanisation et donc « d’artificialisation ».

8°) Conclusion : la loi ZAN repose sur une série d’impostures

Imposture climatique. Peut-rappeler ici que la France métropolitaine représente 0,3% des continents et 0,1 % de la surface de notre planète. Comment prétendre, dans ces conditions que la fin de l’artificialisation des sols en 2050 va être un élément décisif pour lutter contre le « dérèglement climatique » ? Sachant que le « zéro émission nette de CO2 » par la France, vers 2050, entrainerait, selon les calculs du GIEC, une baisse de la température mondiale qui se situerait entre 0,01°C ou 0,02 °C.

Imposture sur le conséquences « écologiques » de l’artificialisation. On a vu le rôle dérisoire ou nul que pourrait jouer la loi sur la fréquence et la gravité des inondations, qui seraient, par hypothèse, diminuées pas la loi ZAN.

Imposture de nier qu’il subsiste une bonne perméabilité dans de nombreux espaces « artificialisés » dont on a fait la liste ci-dessus.

Imposture de privilégier la lutte contre l’effet de serre urbain en été, dans un pays développé comme le nôtre. Alors que cet effet de serre urbain favorise le chauffage de la ville en hiver, diminue les couts dudit chauffage et réduit nos achats de gaz naturel. Et les canicules sont peut-être gênantes pour notre confort mais c’est le froid qui tue dans le monde. Et non la chaleur.

Graves conséquences économiques et sociales enfin, et c’est bien les plus méchants effets de cette loi malthusienne. Comment réindustrialiser la France et lutter contre une crise du logement qui dure depuis la fin de la dernière guerre mondiale sans une offre foncière libre et relativement bon marché ? Et comment donner des ressources fiscales à nos collectivités locales ? Des terrains vacants dont ni l’agriculture française, très largement excédentaire, ni la nature n’ont besoin.

Un paramètre qui n’est pas neutre est apparemment écarté de cette zan.

C’est la technique de plus en plus appliquée par l’agriculture céréalière depuis une bonne quinzaine d’années, qui consiste à réaliser des drainages de pleins champs.

Quid de la célérité du ruissellement ??

Les drainages des champs céréaliers, ou pas, sont aussi anciens que l’agriculture. Les drainages de la campagne romaine aux 1ers temps de la République ont même fait l’objet d’études archéologiques dès la fin du XIXème siècle.

Moyen Âge médian et XIXème siècle sont les époques où on a drainé le plus, du moins c’est ce qui est historiquement le mieux connu et documenté.

Les drainages actuels n’ont absolument rien de neuf, sauf le caractère mécanique depuis la fin de la 2ème guerre mondiale et le fait que cette technique ancestrale a été diabolisée par le monde écologiste au nom d’une religion absurde de « retour à la nature », un peu comme ont été idéalisées des haies, qui dans la plupart des régions sont une création paysagère du XIXème siècle, quand la révolution française a mis fin aux obligations légales de l’Openfield qui s’imposaient dans une grosse moitié de la France.

La religion de la nature est absurde car la nature, cela n’existe pas ou plus depuis des millénaires. Tous les paysages existants sur terre ont été modifiés profondément par les humains au cours des millénaires passés.

Une telle démonstration de bon sens suffit à vous ranger dans le rang des complotistes.

Votre raisonnement est pourtant limpide, même moi, je le comprends.

« » » » » » »La centrale solaire photovoltaïque de Cestas est une centrale solaire photovoltaïque, la plus grande d’Europe lors de son inauguration le 1er décembre 20151, située à Cestas2, au sud de Bordeaux sur une superficie de 260 hectares pour une puissance globale de 300 MWc. » » » » »

« » » » » » »S’agissant des animaux, supprimer quelques hectares de sols labourés sur les 20 millions d’hectares actuels ne va pas mettre à mal les populations de lombrics et autres vers de terre, qui forment la biomasse la plus élevée de toutes les biomasses animales, à savoir près de 3 tonnes par hectare. » » » » » » »

Certes, les lombrics s’occupent de nos fumiers et les politiques de nos comptes en banque

Je partage ce contact avec vous : je suis journaliste (à Bayard) et j’ai écrit pléthore de courriels, courriers à différents médias, afin de dénoncer l’alarmisme climatique injustifié. Je n’ai jamais eu une réponse. Comme voulez-vous que l’on débatte puisqu’il n’y a aucun consensus. La science qui ne va que dans en sens est juste de la propagande ! Comme ils n’ont aucun argument de réponse, c’est presque un aveu.

@Lebigre

La Croix a décidé d’accentuer son engagement pour la défense de l’environnement en 2025, en écho aux 10 ans de la publication de l’encyclique Laudate Si

La rédaction de La Croix ne réalise absolument pas les conséquences délétères des politiques « environnementales » qui en découlent, comme les ZFE, DPU, SRU… qui impactent les français et surtout les plus fragiles. (qu’ils mangent des brioches, air connu)

Elle s’affiche comme vertueuse mais ce niveau d’hypocrisie ou d’aveuglement, c’est vertigineux.

J’y vois une conséquence de l’arrivée d’une nouvelle génération de journalistes, bien formatés, incapables de sortir de leur zone de confort.

Il est bien entendu que mes commentaires dans cette revue sont bien souvent censurés, et c’est même parfois les autres commentateurs qui appellent à la censure des « dénialistes » (dès que l’on remet en cause certains narratifs).

J’ai noté par ailleurs, un refus d’informer ses lecteurs sur certains sujets. Ainsi, les financements d’ONG par la Commission européenne pour faire avancer leur propre agenda écologique (Green deal), révélé par Le Point (mais déjà connu depuis longtemps via David Zaruk) est curieusement oublié, alors qu’il s’agit d’un énorme scandale qui devrait remettre en cause le fonctionnement de la Commission européenne.

Merci pour votre réponse.

Je laisse la parole au regretté Istvan E. Marko (décédé en 2017), qui avait su trouver les mots scientifiques pour « sermonner » les donneurs de leçons qui n’y connaissent rien.

https://www.contrepoints.org/2015/07/31/216181-lettre-ouverte-au-pape-sur-le-climat

Il ne se passe pas un jour sans que les médias n’évoquent le RCA et son cortège de catastrophes.

Parfois, le courrier des lecteurs du Dauphiné Libéré offre une fenêtre à des témoignages sensés qui ne suivent pas la doxa climatique, mais c’est rare.

Malgré le matraquage quotidien des média carboréchauffistes depuis au moins deux décennies, le climatoscepticisme gagne lentement dans l’opinion française où il frise les 40%. Il est majoritaire aux USA, l’élection de Trump en est la confirmation.

Ce qui démontre l’enfumage et l’arnaque des conventions dites « citoyennes ». Celle sur le Climat dont les participants ont été (c’est promis, juré !) « sélectionnés au hasard », n’a en effet laissé apparaitre AUCUNE opinion climatosceptique !!!

Le hasard fait bien les choses, n’est-ce pas ?

Il est vrai que les gens commencent à se poser des questions, surtout quand les prévisions ne corroborent pas les faits. Je pense aussi qu’à force de matraquer le message alarmiste, les médias, le Giec, les Etats commencent à se discréditer. Trop d’infos tuent l’info, quoi. Dans le dernier « Okapi », un article sur le RCA qui affecterait de plus en plus les… écoliers !

Selon des statistiques de 2016, la moitié de population française vivrait sur moins de 3% du territoire métropolitain. A l’inverse, 1% de la population a beaucoup d’espace. Au lieu de céder à la folie ambiante du « bidule » climatique, en promulguant des lois ineptes, tant pour l’environnement que pour l’accès au logement, il serait peut-être préférable de construire

« verticalement ». Le mitage pavillonnaire serait ainsi évité et des économies d’échelle, si jose dire, seraient réalisées. Que je sache, les êtres humains qui résident à Manhattan ne vivent pas en enfer…

Quant à choisir entre une dette publique de plus de 3000 milliards, une dette privée de 4000 milliards dont 2000 pour les entreprises et la perte de quelques millions de m2, si l’on veut s’assurer un avenir, le choix est assez vite fait. Mais, à considérer l’évolution démographique de ce beau pays, est-ce encore de saison ?

Des immeubles de 100 étages, comme la « Cité Radieuse » de Le Corbusier à Marseille, un univers concentrationnaire à la chinoise qui permet d’en mieux surveiller discrètement les occupants et leur visiteurs grâce aux caméras de reconnaissance faciale ? Non merci, très peu pour moi !

Imposer aux gens et à leurs enfants de prendre l’ascenseur pour aller au boulot, faire des courses ou s’aérer et se détendre est un non sens. Quand l’ascenseur est en panne faute d’entretien, comme cela arrive souvent dans le parc HLM marseillais, on fait comment ? Sans parler des pannes de courant…

De futurs pensionnaires pour les établissement psychiatriques.

Des amis âgés habitant au 14e étage de leur tour ont ainsi du se faire héberger en urgence chez des connaissances, pour un mois de réfection de l’ascenseur.

On ne peut pas prétendre que la densité de population en France oblige à de telles aberrations. Tout le monde a droit à une habitation individuelle avec un bout de jardin

Personnellement, si je vivais à Manhattan, j’aurais le sentiment de vivre en enfer…

@hbsc xris

Bien d’accord avec vous…

A mon avis peu de gens vivent à Manhattan.

Les buildings, ce sont surtout des bureaux. Les gens qui y travaillent retournent chez eux le soir dans leurs maisons individuelles des beaux quartiers avec jardin et piscine.

Forêts et milieux semi-naturels: 34%.

Qu’est-ce qu’un milieu semi-naturel ?

@Torra

« » » » » » » » » » construire

« verticalement ».

Le mitage pavillonnaire serait ainsi évité et des économies d’échelle, » » » » » » » »

Je pense que si l’on construit verticalement il faut toujours avoir des provisions d’echelles en cas d’incendie

Le « si j’ose dire » qui suivait, avait envisagé le pire…

Près de 1 700 000 habitants, tout de même vivent à Manhattan….

Merci

coquille en début du post :

60% (agricoles) +34% (forêts), ça fait 94%, et pas 84% comme marqué.

bonne continuation