Rémy Prud’homme, professeur des universités (émérite).

En France, la production d’électricité renouvelable intermittente (éolien et solaire) est passée de 6 TWh en 2008 à 72 TWh en 2023. Ce bond en avant est le résultat d’une politique volontariste. Quel a été le coût, ou plus exactement le surcoût, pour l’économie (pas seulement pour les finances publiques) de cette politique ?

Cette note propose une méthode d’évaluation de ces coûts qui repose sur l’analyse de l’évolution du mélange électrique, et des prix de vente de l’électricité français, pour la période 2008-2019, analyse dont les conclusions peuvent être étendues à la période 2019-2023. On a retenu la date de 2019, parce qu’elle intervient avant les bouleversements conjoncturels liés à la covid, à l’envolée (temporaire) du prix du gaz, aux problèmes de corrosion des centrales nucléaires, à la fixation du prix de l’électricité française sur le prix de l’électricité allemande, au bouclier tarifaire, etc. des années suivantes, qui permettent mal de voir les évolutions structurelles qui nous intéressent. Avant 2019, les prix de vente reflètent les coûts de production ; après 2019, les prix reflètent des décisions politiques.

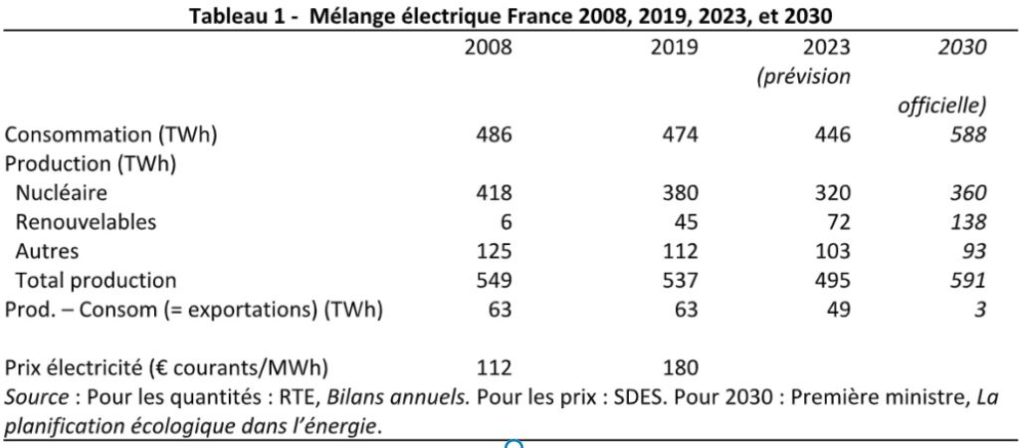

Le tableau 1 présente l’évolution simplifiée du mélange électrique aux dates 2008, 2019 et 2023 et 2030. Considérons la période 2008-2019. La consommation d’électricité n’a guère changé, la production totale non plus, la production hors nucléaire et renouvelable pas davantage, encore moins les exportations. Ce qui caractérise la période, c’est la forte augmentation (de 40 TWh) des renouvelables et la forte diminution concomitante (également de 40 TWh) du nucléaire. Cette substitution est l’effet voulu de la politique de développement de l’électricité renouvelable. La promotion des renouvelables était complètement inutile. L’appareil de production de 2008 était parfaitement capable de faire face à la demande de 2019 (qui n’avait pas augmenté, et même légèrement diminué), et même de permettre des exportations importantes. Les renouvelables ne se substituaient nullement à des productions carbonées.

Durant la même période 2008-19, le prix de l’électricité en France a beaucoup augmenté : de 68 €/MWh en prix courants, c’est-à dire de 57 €/MWh en euros constants de 2019. Cette augmentation de 46% est d’autant plus remarquable qu’au cours des années précédentes, le prix de l’électricité en France avait régulièrement décliné. Cette forte augmentation reflète une augmentation du coût de production. Comment l’expliquer ? Elle ne provient pas d’une augmentation du coût de production du nucléaire ou de l’hydraulique, qui sont essentiellement les coûts de capital d’un stock constant (et largement amorti). Pas non plus del’augmentation du coût de production de l’électricitéthermique, qui a fluctué, mais pas à la hausse. Pas davantage de l’augmentation de l’entretien d’un réseau de transport et de distribution fondamentalement constant. La seule explication plausible est que cette hausse des prix a été causée par le changement majeur intervenu : la hausse de la production de renouvelables.

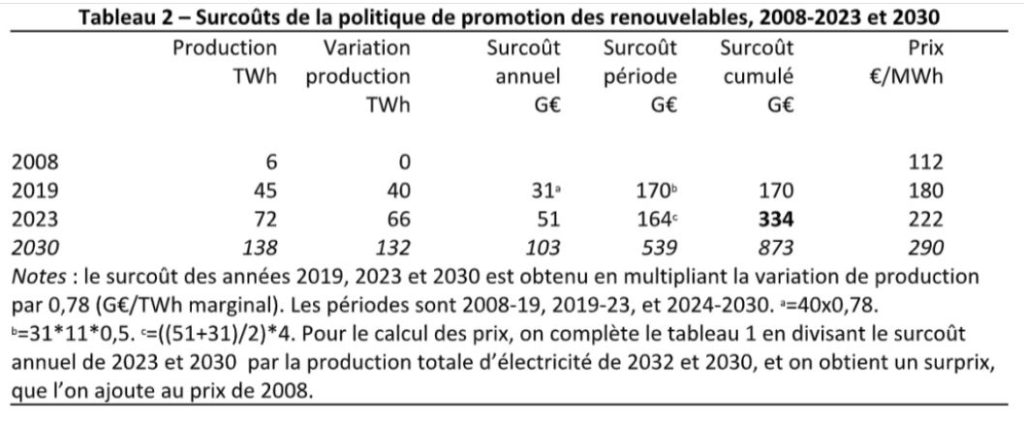

Elle permet d’évaluer le surcoût engendré par les 40 TWh de renouvelable introduits dans le système français. Pour la seule année 2019, ce surcoût est égal au produit de la production totale (537 TWh) par la hausse du prix unitaire (57 €/MWh), soit un montant de 31 milliards d’euros. Si 40 TWh de renouvelables de plus ont entraîné un surcoût annuel de 31 milliards d’euros, 1 TWh de plus engendre un surcoût annuel de 0,78 milliards. C’est ce résultat qui permet d’évaluer les surcoûts de la politique de développement à marche forcée de l’électricité renouvelable en France. Cette évaluation est présentée dans le tableau 2.

Pour l’ensemble de la période de 11 ans 2008-19, en supposant une progression linéaire, le montant du surcoût s’élève à 170 milliards. Pour la période de 4 ans 2019-2023, à 164 milliards. L’addition de ces deux surcoûts, 334 milliards est une estimation de ce que la politique considérée a coûté à la France. Si le système de production d’électricité de 2008 était resté le même, il aurait très largement suffi à répondre à la demande (qui n’a pas augmenté et a même diminué), et l’aurait fait à un coût de production et de distribution cumulé d’un peu moins de 350 milliards à ce qu’il a été.

Ce résultat appelle quelques commentaires. (i) Il est probablement sous-estimé, car une partie (non prise en compte ici) du véritable coût n’a pas été reflétée dans le prix, mais dissimulée dans l’augmentation de la dette d’EDF. (ii) Il est douze fois plus important que le coût de l’arrêt en 2022 d’une trentaine de réacteurs pour microfissures, estimé par EDF à 29 milliards, qui a défrayé la chronique. (ii) Le tableau 2 présente également une évaluation du coût de la politique des renouvelables officiellement prévue pour les sept années à venir : plus de 500 milliards pour la période 2023-2030. Ce résultat effrayant est présenté en italiques afin de souligner sa fragilité. On ne sait pas si ladite politique sera vraiment mise en œuvre ; et on ne sait pas non plus si la méthode d’estimation utilisée est pertinente pour l’analyse du futur. (iii) Il est intéressant de rapporter ce montant aux évaluations détaillées du coût des mesures proposées – et violemment discutées – des programmes des candidats aux élections législatives. (iv) Le tableau 2 montre aussil’impact des renouvelables sur les prix de l’électricité : par rapport au 112 €/MWh de 2008, le prix double en 2023 et il triple en 2030, le portant à peu près aux niveaux actuels des prix dans des pays comme l’Allemagne ou le Danemark qui montrent l’exemple (à ne pas suivre) en matière de renouvelables. (v) On notera enfin que nos estimations sont en phase avec l’évaluation que donnait en 2014 Sigmar Gabriel du coût de l’Energiewende allemande (que la France officielle a longtemps admirée, et qu’elle a essayé d’imiter) : « au moins 1 000 milliards d’euros ». M. Gabriel, une personnalité respectée, informée, et mesurée, avait été ministre de l’Environnement et était alors ministre de l’Economie et de l’Energie ; comme la plupart des ministres allemands de l’Economie, il ne passait pas pour un plaisantin.

A partir du moment ou derrière chaque production d’électricité renouvelable se tient une centrale électrique de puissance pilotable quel est l’intérêt de financer dans un contexte financier dégradé ces systèmes, en particulier l’éolien d’une durée de vie estimés à une vingtaine d’année. Si nous ne réagissons pas la situation pourrait devenir dramatique lorsque nos réacteurs du plan Messmer vont partir à la casse. J’observe souvent la répartition de production électrique en temps réel en UE sur le site Electricity Maps actuellement la France est un enfant gâté, est-ce que cela va durer ?

https://app.electricitymaps.com/map

Un autre point toujours oublié: ce que tout cela a rapporté à l’état en impôt.

Pour prendre un exemple personnel sur une installation faite de 2008, payé en moins de 10 ans par les revenus, cela rapportera à l’état au moins 30% du cout de l’installation en impôt sur le revenu…

Pour résumer, la taxe payée pour “aider” le renouvelable rapporte indirectement de l’impôt à l’état..

Cette estimation me semble exagérée!

Les prix que j’ai trouvé sur le site du SDES sont des prix TTC payés par les consommateurs. Cela comprend de la TVA, des taxes et de la TVA sur les taxes . Une bonne partie de l’augmentation est due à la fin du monopole d’EDF.

Sauf erreur de ma part, le prix du MWh est le coût marginal du moyen de production le plus cher à un moment donné. Il ne s’agit en aucun cas du prix du moyen de production. D’ailleurs, le coût marginal des EnR est de 0 puisqu’on considère le vent et le soleil comme étant gratuit.

En tirer une conclusion sur le coût d’investissement dans les EnR me semble complètement faux.

@Jean-Pierre

Sauf qu’on ne peut calculer un coût marginal que pour une augmentation possible de la production d’un MWh. Avec le soleil et le vent, on prend ce qui vient et on ne peut produire plus. Dès lors, le coût marginal n’a aucun sens économique. Le mettre à 0 est un artifice qui ne sert qu’à justifier la prolifération des EnRi – vous oubliez toujours le i de l’intermittence.

A combien estimez-vous le coût marginal du MWh photovoltaïque à minuit ?

J’ai lu quelque part le démantèlement des éoliennes en fin de vie serait à la charge des propriétaires du sol sur lesquelles elle sont installées, dans le cas où leur opérateur serait défaillant. Quelqu’un peut-il confirmer ?

Et ce serait pour cette raison que les mauvais esprits prévoient une épidémie de faillites dans le secteur de l’éolien dans quelques années…